|

|

||||||

|

|||||||

|

|

|

||

| ■初代 横井宇作 (よこいうさく)  |

明治10年生まれの初代横井杜氏。明治36年に入社し、昭和5年に退社。 創業者の初代堤治助とともにきっと紆余曲折しながら焼酎づくりを始めていったのではないかと想像します。繊月酒造の焼酎造りの先鞭をつけていただいた方です。 |

||

| ■二代目 大瀬甚蔵 (おおせじんぞう)  |

明治24年生まれ。入社は明治45年、退社は昭和19年。 この時期の杜氏と蔵子はとても厳しい関係が築かれており、杜氏はたいへん威厳があり、緊張感があったそうです。 |

||

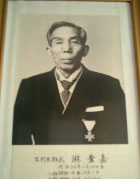

| ■三代目 淋豊嘉 (そそぎとよか)  |

昭和2年入社、退社は昭和55年。 昭和53年焼酎界での功績が認められ焼酎で初の「現代の名工」として表彰された、当社の誇りともいうべき淋(そそぎ)杜氏です。その匠の技は、叙勲されたことでもわかるとおり、高く評価されました。先見の明があり、この杜氏の頃からそれまで球磨焼酎には存在しなかった土甕貯蔵や樫樽貯蔵を始めています。 真冬でも裸足に草履を履き、雑菌がはいらないように配慮するなど、焼酎造りに心血を注ぎ、周りも一目置く存在だったようです |

||

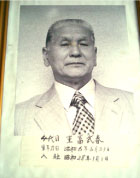

| ■四代目 重富武春 (しげとみたけはる)  |

昭和28年の入社、平成16年退社。 「現代の名工」である淋杜氏から教えを受け技術を伝承しながら、杜氏の新しい減圧蒸留の造りに取組み、現在の代表銘柄「繊月」を生み出しました。厳しさの中にもふと優しい声を掛ける杜氏だったときいています。 |

||

| ■五代目 越冨茂 (こしとみしげる)  |

昭和59年入社、平成20年退社。 入社当初から製造に携わり、その後副杜氏として5年、杜氏として10年に渡り活躍いただきました。「川辺」など地産地消の取組みの銘柄をいくつも生み出し、幅広い商品作りに挑戦をした杜氏です。 |

||

| ■六代目 馬場裕次 (ばばゆうじ)  |

平成7年入社、令和5年退社。 先代杜氏達の教えや技術をしっかりと守り、日々勉強だとひたむきに努力する杜氏でした。平成31年には酒類鑑評会において熊本県の製造者代表杜氏として表彰を受けた実績もあります。 |

||

| ■七代目 田原剛志 (たはらつよし)  |

平成20年入社。 大学で醸造などを専門的に学び入社した経歴をもち、これまでで最も若くして就任した杜氏。令和5年に杜氏になり、歴代杜氏から受け継いだ技を伝承しつつ、専門知識を生かして製造技術を磨き、新しい商品開発への取組みも積極的に進めている。 |

| Copyright(C) Sengetsu shuzo. All rights reserved. |