|

(1)繊月酒造・焼酎蔵めぐり

●創業120年の重み。

焼酎蔵としての始まりは、1903年(明治36年)に「初代・堤治助」が堤治助商店を興した時です。初代治助はもともと福岡県・田主丸出身。人吉で味噌・醤油を生業としていた堤家で働きその後養子となりました。初代堤治助の実家は醸造業ではありませんでしたが、福岡県筑後地方と人吉はことのほか人的交流が深かったようです。

味噌や醤油の醸造のノウハウを生かし、その後分家して堤商店として焼酎造りを始めますが、この焼酎は「治助焼酎」と呼ばれ当時からなかなかの評判だったようです。

|

|

|

その後、1943年(昭和18年)に二代目堤治助(旧名堤三年生)が蔵を継ぎ初代の名前を襲名、戦後の混乱期も苦労しながら乗り切り、社名を峰の露酒造株式会社とし、球磨焼酎が全国的に知られていなかった昭和30年代に当時の代表銘柄「峰の露」をいち早く熊本、福岡、東京へ売り込み販路を広げていきました。

そして、三代目の堤正博が1982年(昭和57年)継承し、現在の代表銘柄である「繊月」を発売。減圧蒸留とよばれる当時としては新しいタイプの蒸留方法を取り入れ、口当たりが良くすっきりとした飲み口の「繊月」が球磨焼酎の地域で大変人気の銘柄となっていきました。

|

|

|

繊月とは人吉城の別名で地域にたいへん親しまれている名前です。新月や満月、十六夜など月の呼び名は50ほどありますが、繊月は三日月より細い繊細な二日月のことをさします。これから日を追うごとに満ちていく月でもありとても美しく縁起の良い名です。かつてこの地を治める為にやって来た相良藩が築城の際に掘り起こした土の中から繊月の模様が入った石がみつかり、この石を霊石として大切に祀っていたとされています。この石は今でも現存し「繊月石」として人吉市の重要文化財として登録されています。

2003年には創業より100周年を迎え、社名を「峰の露酒造株式会社」から「繊月酒造」へ改め新たな歩みを始めました。

2016年(平成28年)には堤純子が社長に就任。この年の4月には熊本地震、2020年には令和2年7月豪雨災害に遭い、最大2mの浸水に見舞われましたが、その2年後には完全復旧を果たし、米国向けブランド「MUJEN」の発売や、新分野であるクラフトジン「CRESCENT」の開発・発売も果たし、現在は繊月酒造の数々の商品を国内はもとより欧米、アジア圏など海外にも展開し販路を広げています。

|

|

|

●焼酎造りの基本は、麹づくり

焼酎造りの基本は麹だといわれていますが、原料米を蒸し、これに焼酎に使用される白麹、黒麹などの種麹を混ぜて麹を造ります。麹菌が最適の環境で原料米の芯まで入っていくよう、経験や知識を生かし米の産地や銘柄によって浸水の時間や、蒸し加減も調整しています。

|

●一次もろみから二次もろみへ

出来上がった米麹に仕込み水と酵母を加えて、一次もろみを造り1週間ほど。それを一次もろみのタンクから二次もろみの大きいタンクへ移します。二次タンクの方が大きいのは一次もろみに、蒸した掛け米と仕込み水をさらに加えて発酵させる量を増やすからです。この仕込み水も重要で、水の質が焼酎の質をも大きく左右します。球磨焼酎は人吉球磨の清流球磨川の良い水で仕込むので、これがおいしい焼酎に繋がります。

写真は、一次もろみのタンクを撹拌する様子です。(七代目田原杜氏)力の要る作業でコツをつかむまでむずかしいようです。撹拌する棒は櫂棒(かいぼう)といい、使いやすいよう蔵で手作りしています。

|

|

|

●酒質をコントロールする蒸留「堤式蒸留機」。

発酵の具合を見て、二次もろみを蒸留機へと移します。三代目堤正博が常圧減圧両用の蒸留機を設計しました。思い描く酒質や味わいが蒸留できる優れたものです。

蒸留器から冷却器へとアルコール分を含んだ蒸気が流れる部分、つまり「馬」や「ワタリ」といわれる所の形状も蔵によって異なり、蔵の個性に繋がります。

このようにして蒸留した焼酎を度数の調整をしてボトリングし出荷をします。

|

|

|

“球磨焼酎”はスコッチやボルドーなどと同等に産地呼称を許された存在です。日本産の米を原料にして、人吉や球磨地域で生産され、仕込み水が球磨川の伏流水でなければ、“球磨焼酎”とは言えません。また、日本遺産人吉球磨の構成要素の一つとして文化庁からも認められています。

2024年12月には本格焼酎、泡盛、日本酒、本みりんがともに日本の麹を使った「伝統的酒造り」としてユネスコの無形文化遺産として登録をされました。

本格焼酎は、麹や酵母によって、また温度管理、蒸留方法などの多くの組み合わせにより風味や味わいが変わります。またこの焼酎を樫樽貯蔵、土甕貯蔵をすることで熟成され味わいが変化していきます。

繊月酒造では様々な酒質の米焼酎を手がけており、味わいの異なる約30もの銘柄を造り出しています。

|

●繊月城を眺めながら試飲やお買い物

蔵めぐりの最後は、二階にある繊月城見蔵にて実際に試飲ができます。ここでは『繊月』『川辺』『たる繊月』などのレギュラーブランドに加えて、蔵のみで限定販売している『無言』や、リキュール『恋しそう』、クラフトジン『CRESCENT』など約30銘柄の試飲ができ、商品のご購入はもちろん、お菓子や地域の特産品などのお土産物もご購入いただけます。

また、人吉城(繊月城)と球磨川を臨む素晴らしい景色が楽しめるのも魅力のひとつです。

|

さて、実際ご見学いただけるのはここまでですが、ネット上の蔵めぐりでは、特別な貯蔵庫をご案内しましょう。

|

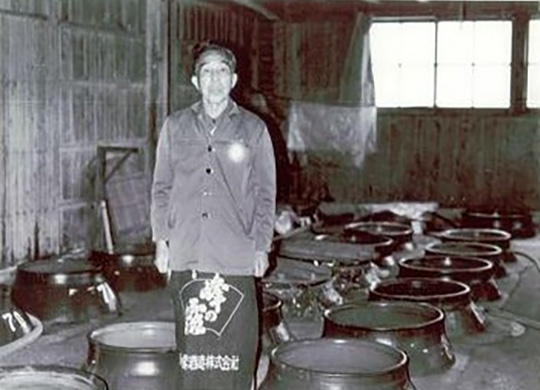

●甕の中で六十年の大古酒が眠る

これらの甕に眠る古酒。まだ球磨焼酎に古酒の概念が無かった1950年半ばから三代目杜氏・淋豊嘉(そそぎとよか)は土甕貯蔵を始めました。その頃の球磨焼酎の酒質はたいへん個性の強いものでしたが、貯蔵し熟成を重ねることで次第に角が取れまろやかに変化していくことを肌身で感じ、長期貯蔵を始めたようです。淋杜氏は昭和53年(1978)に「現代の名工」として焼酎の世界では初の卓越技能者の表彰を受けました。その後、焼酎業界では30年間、次の「現代の名工」を受けた者はおらず、“30年にわたり唯一の焼酎の名工”であったといえます。

繊月酒造に古いもので六十年を越える古酒が眠っています。これは淋三代目杜氏から受け継いできた私たちの宝物であり、誇りでもあります。

|

|

|

●樫樽貯蔵へのこだわり

樫樽貯蔵についても三代目杜氏・淋豊嘉の時代の1960年頃から研究を始めていました。その貯蔵技術は代々の杜氏たちに受け継がれ、現代まで進化し続けています。

当社の樽貯蔵製品の特徴は中古樽を使わず、新樽から手がけることです。その為、貯蔵には多くの手間と長い年月が必要になりますが、繊月酒造では当社の造る米焼酎の味わいと、樫樽(ホワイトオーク)からにじみ出る本来の風味との融合を追求しています。

|

|

|

というわけで、蔵めぐりはいかがでしたか?

ご興味のある方は実際に蔵へとお越しください。お待ちしております。

|

|

|

|

|

|