■明治人が燃やした焼酎づくりへの静かな情熱。

当社の社長は、私・堤正博で三代目となります。先代、先々代は、いずれも「堤治助」を名乗っていました。

私からいえば祖父にあたる初代の社長、つまり初代・堤治助は、実に物静かな人でした。「不言実行型」とでもいうのでしょうか。何事につけても思慮深く、几帳面で、大きな声を出すというようなことが一切ありませんでした。人柄は、誠実で温厚。それでいて明治人特有のシンの強さもあって、こと焼酎づくりにかけてはかなり頑固な面を持っていましたね。

その初代・堤治助が当社を創業したのは、明治36(1903)年のこと。もともと堤家の本家が醤油屋だったため、同じ醸造業ということで、酒づくりも自然にはじまったのだと思います。

「治助焼酎」と呼ばれたその焼酎は、当時からなかなかの評判だったようです。出荷量の記録が大正になってからのものしか残っていないのですが、大正12年の頃で831石。すでに、球磨焼酎のトップメーカーになっていました。

■本格焼酎普及の先鞭をつける。>

二代目すなわち私の父は、大正3年の生まれ。昭和18年に「堤治助」を襲名するまで三年生(みねお)という名前でした。旧制中学を出て関西大学法学部に進み、大学時代はヴァイオリンを弾いていました。本人は内心、音楽の道に進みたかったのかもしれません。

7人兄弟で、まわりは女性ばかり。そういう環境に育ったためか、実にやさしい人柄でした。外では「仏の治助」と呼ばれていたくらいです。若い頃は体が弱かったようですが、戦争で軍隊に入ってからは心身ともに鍛えられ、戦後の混乱期を苦労しながらも乗りきったのです。

父は、家督相続で初代の財産を引き継ぎ、初めから当主として腕を振るいました。その業績のひとつが販路の拡大です。まだ球磨焼酎が世に知られていなかった昭和30年代に、いち早く熊本、福岡、東京へと進出したのです。その頃、三越本店からも引き合いがあってとても喜んでいた顔を想い出します。

初代が「聡明な実力派のパイオニア」だとすれば、二代目は「全体をまとめていくプロデューサータイプ」。まず人を立て、その人たちに立てられ、市議会や商工会議所、ロータリークラブなどで要職を歴任して、地域のリーダーとしても活躍しました。

そのためか、普段は会社にほとんどいないという不思議な社長でもありました。そのかわり、社外で吸収してきたさまざまな情報を峰の露酒造の経営戦略に取り入れていったのです。

■ごまかさず、流されず、迷わず、きちんと、誠実に。

お陰様で、今年は創業から100周年になります。本当によく続いてきたものです。焼酎といういわば地味な酒を、どうして一世紀もの間つくり続けることができたのか。それはもう、ただ「いいものを真面目につくってきたから」としか言えません。

峰の露酒造は、けっして器用な会社ではありません。ブームに乗るのも上手くない。あえて言えるとすれば、早くから会社組織にして、杜氏と蔵人(くらこ)をおいて、焼酎づくりのためのシステムを確立してきたこと。流行に流されたり、味や品質の面でごまかしをしなかったこと。そして、なによりこうした姿勢でつくりだされる私たちの焼酎を、たくさんのお客様が支持してくださったこと。それが、私たちをこの場所まで連れてきたのだと思うのです。

■地域の素材を生かしながら、地域を応援する焼酎づくり。

そしていま、三代目として私が取り組んでいるのが「地域密着」の戦略です。日本の各地で採れる米と水を使って、これまでにない個性豊かな本格焼酎をつくっていきたい。そして、それをとおして各地の地域おこしを応援していきたい。僭越かもしれませんが、そんなことを私の代におけるテーマのひとつに掲げています。

この100年で、焼酎づくりの設備は大きく進化しました。酵母や麹の開発も進み、味も品質も大きく向上しています。しかし、まったく変わっていないものもあります。それは、「最高においしい焼酎をお客様に届ける」という姿勢。この変わらない心で、新たな100年に向けて前進してゆきたいと願っています。 |

|

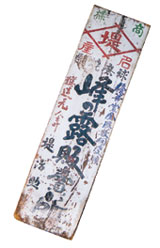

創業当時の看板

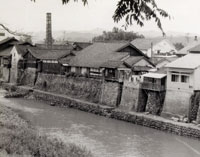

創業当時の建物

|