|

第一章

川辺の米 〜相良村・川辺川流域〜

人吉・球磨には、米作りにまつわる面白い話があります。

周囲を山々に囲まれた山間部で幕府の監視の目が届きにくい地形でした。

鎌倉時代から一帯を治めた相良氏は公称石高2万2000石でしたが、

実際は10万石を越えており、多くの“隠し田”があったのではないかという

説を唱える人もいます。

先人から受け継がれた豊かな水田には湧水が溢れ、秋には黄金の稲穂が

風に揺れる風景が見られます。

この地で川辺の原料である“相良村産米ひのひかり“を作っている、

米作り歴45年の米田一喜さんはこう言います。

「甘みのある旨い米づくりに良質な水はかかせない。」

五木村から相良を流れ球磨川に合流する川辺川は広域の水田を潤しますが、

米田さんの稲を育むのはさらに澄んだ湧水で、真夏でも水温17度の清水が

毎分約4トンの勢いで溢れ、口に含むとひんやり冷たくとても美味しいのです。

この湧水をぜいたくに農業用水として使う、まさに安全でおいしい米づくりの

源といえます。

第二章 川辺の水

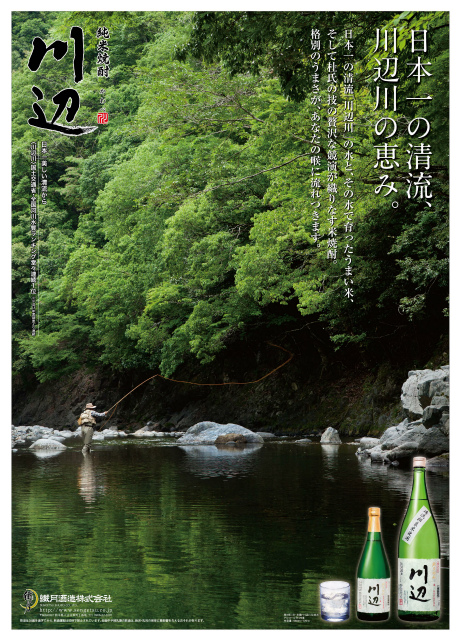

〜12年連続で水質日本一、ホタルの飛び交う清流〜

川辺川は豊富な水量ばかりでなく、水質の美しさでも知られる一級河川。

球磨川水系の最大の支流で、延長約67Kmあります。

国土交通省の公表する、一級河川水質ランキング調査において、平成18年度

の調査から12年連続で全国1位に選ばれている最も美しい清流です。

光を反射して水面はエメラルドグリーンに輝き、覗き込むと川底の石まで

見える透明感。

鮎やハゼ、ウグイ、ヤマメなどの川魚が泳ぎ、初夏には無数のホタルが光り

飛び交います。

この川辺川は安定した環境を保ってきたわけではありませんでした。

ダム建設問題で1960年代から40数年にわたり、賛成派・反対派の間で揺れに

揺れていた川なのです。

この長い争いも、2008年熊本県・蒲島知事が誕生し“脱ダム”が宣言された

ことで、ようやく事実上の終止符が打たれました。

水質全国一位を誇る川辺川の美しい水は保たれることとなり、原料の質に

こだわる「川辺」も造り続けることができると、胸をなでおろしたのを

覚えています。

第三章 川辺川の恵みから焼酎へ

〜百年を超える伝承の技〜

原料の少しの違いが味わいを大きく左右する本格焼酎。

特に球磨焼酎の原料は米と水のみ。いい水、いい米を用い常に高品質の

焼酎を造るのが繊月酒造の目指すところです。

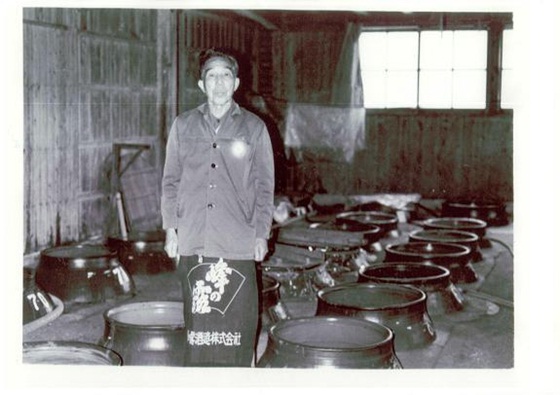

1903年の創業当時、その頃は杜氏集団という専門家が焼酎蔵の仕込みを

してまわることが当たり前の時代、繊月酒造には当蔵だけの専属の杜氏

がいました。

この初代杜氏・横井宇作の時から、代々杜氏の技術をきちんと習得した

弟子が次の時代の杜氏に選出されるという形を取っており、現在の6代目

杜氏・馬場裕次まで世代を超えて、当蔵独自の技術の伝承が脈々と受け

継がれているのです。

特に3代目淋豊嘉(そそぎとよか)は、革新的なアイデアを持ち、

長年にわたり焼酎業界へ功績を果たしたことが認められ、昭和53年、

「現代の名工」の栄誉を拝受いたしました。

いい水・いい米で造れば、いい焼酎ができるということではありません。

その米の持つ特徴を十分理解し、水の質や管理にまで丁寧に手間をかけ

愛情をかけ、そこに先代たちから伝承された技術が加わることで初めて

いい焼酎ができあがると考えています。

最終章 伝える力 〜地元から全国、世界へ〜

「川辺」の原料は、ただ水と米だけ。

日本一の清流川辺川の水と、その水で育った美味しい米を用い、

そこに繊月酒造の伝承の技が、共演することにより完成した焼酎です。

繊月酒造として、純米焼酎「川辺」を通じて、熊本の、そして川辺川の

水の美しさを知って頂きたいと思っています。

全国的に大規模なコマーシャルは行っていませんが、いま「川辺」は

川辺川の美しさに感動した人や味わいを評価して頂いた人の”伝える力”

によって広がりをみせています。

私共は「川辺」とともに生物を育む自然や水の大切さが共に伝わることを

願いつつ、日々研鑚してまいります。

ぜひ、ホタル舞う川辺川の風景を思い浮かべながら味わって頂ければ

幸いです。

「川辺」受賞歴

◎ MONDE SELECTION 2004 "GOLD MEDAL"

.jpg)

◎ LOS ANGELES

WINE AND SPIRITS COMPETITION 2013

焼酎部門 "BEST OF SHOCHU "(最高金賞)

|